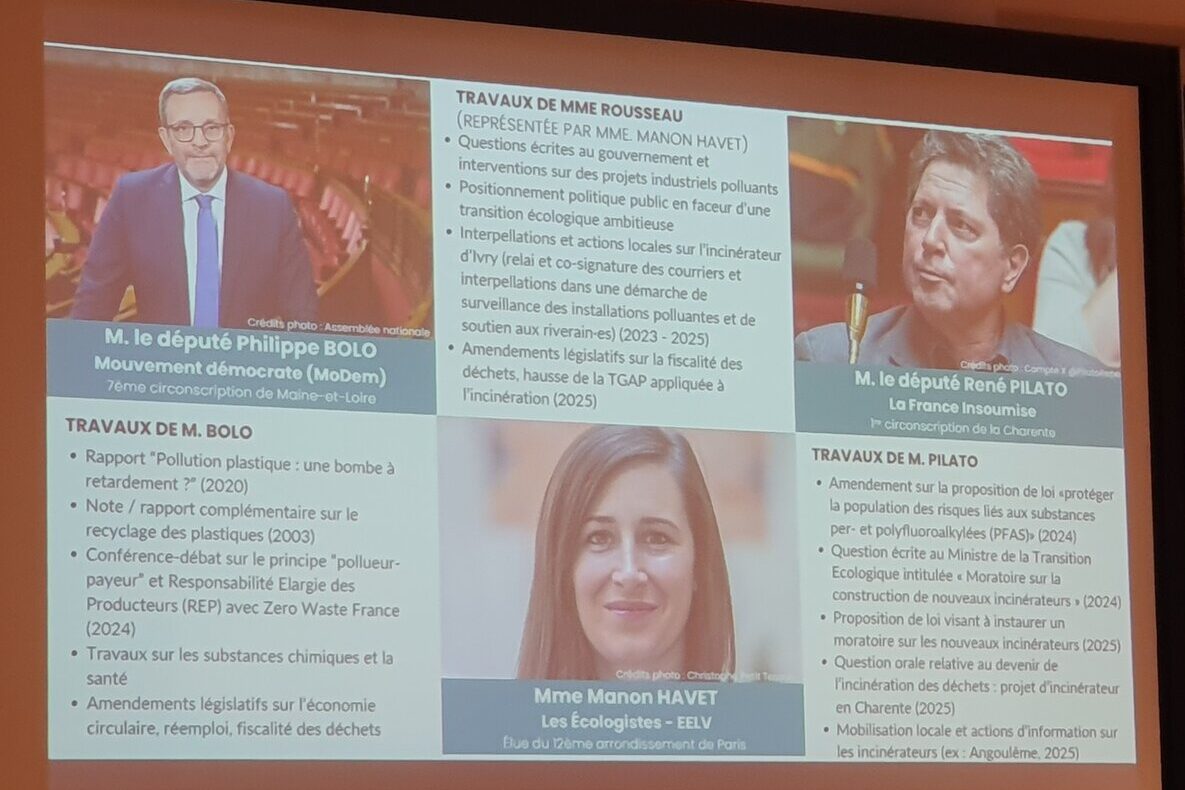

Tel était le titre de la table ronde qui a été organisée le 28 octobre 2025 à la Maison du Zéro Déchet par Zero Waste France, Zero Waste Paris et le Collectif 3R pour échanger sur les enjeux de l’incinération de nos ordures ménagères et ses impacts sur la santé des riverain·es avec les élu·es René Pilato, député LFI de la Charente, Philippe Bolo, député MoDem de la 7e circonscription du Maine-et-Loire, et Manon Havet, adjointe chargée de la transition écologique, des espaces verts et de la condition animale dans le 12ᵉ arrondissement de Paris.

Animée par Bastien Faure, le directeur de Zero Waste France, cette table ronde a permis de dresser un état des lieux, de partager des informations et de proposer des pistes d’actions concrètes pour repenser notre modèle de gestion des déchets. Synthèse de ce moment d’échanges instructif et constructif qui a réuni une centaine de personnes.

L’incinération, une fausse bonne solution

La soirée a commencé par deux interventions introductives.

Bénédicte Kjaer Kahlat, de Zero Waste France, a présenté les principaux enseignements du rapport publié par l’association, intitulé Les Promesses fumeuses de l’incinération. Ce rapport met en lumière une expansion continue de l’incinération en France. Bien que le pays dispose déjà de 119 incinérateurs, de nouveaux projets sont régulièrement lancés, souvent sous prétexte de modernisation, mais entraînant en réalité une augmentation des capacités de traitement.

Zero Waste France appelle à un moratoire sur toute nouvelle capacité d’incinération, estimant que le parc actuel est largement suffisant, et à une redirection forte des investissements vers la réduction des déchets. Par ailleurs, il s’avère que 80 % des ordures ménagères et résiduelles (OMR) incinérées pourraient être évitées, notamment grâce au tri des biodéchets à la source et à des mesures plus contraignantes contre les produits à usage unique et l’obsolescence programmée.

Zero Waste France dénonce également certaines idées reçues, notamment celle qui qualifie la chaleur issue de l’incinération « d’énergie verte », alors que son efficacité énergétique et son impact écologique sont contestés. Les incinérateurs ont aussi des impacts sanitaires et financiers : ils génèrent des pollutions dont les effets sur la santé sont encore mal connus, faute de recherches systématiques.

En outre, les budgets publics sont majoritairement orientés vers le traitement des déchets, au détriment des actions de prévention, qui reçoivent des financements dérisoires.

Enfin, le rapport critique les effets pervers de la fiscalité actuelle : si la hausse de la taxe sur l’enfouissement a permis de limiter ce mode de traitement, elle a aussi favorisé un transfert vers l’incinération. Zero Waste France demande donc l’instauration d’une taxe équivalente sur l’incinération, y compris pour les Combustibles Solides de Récupération (CSR), ces déchets transformés pour être brûlés comme source d’énergie.

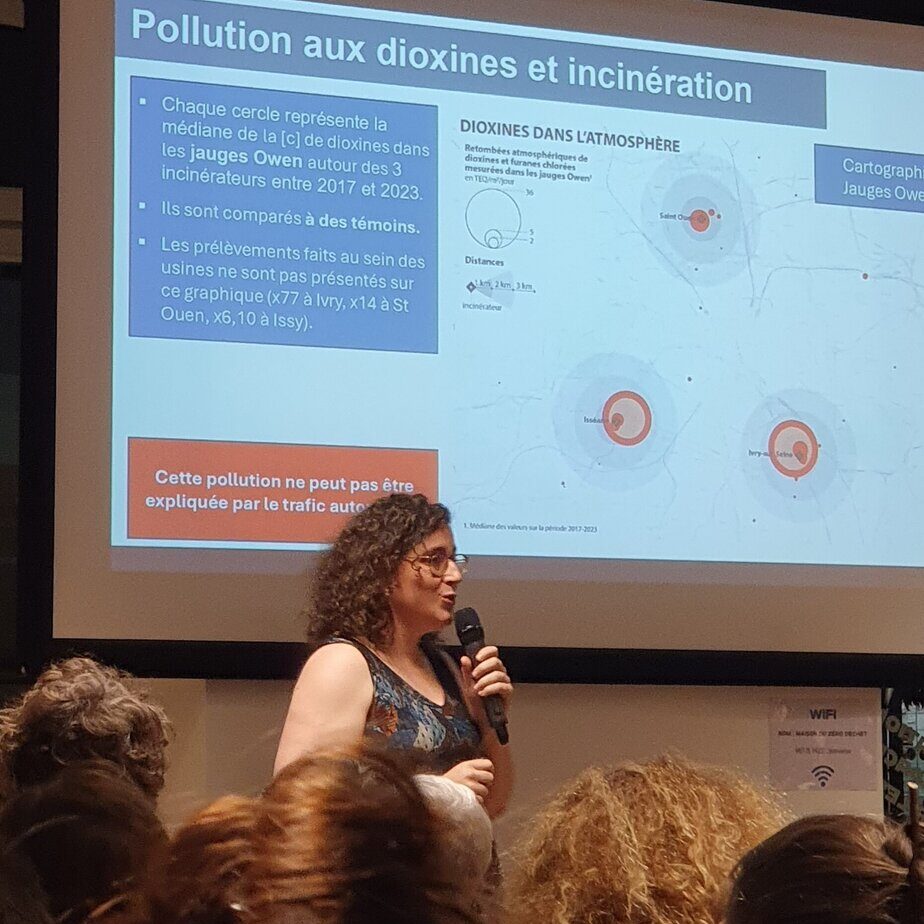

Amélie Boespflug et Mathilde Rousseau, co-présidentes du Collectif 3R, ont ensuite présenté les conclusions de l’étude Toxico Watch, menée en 2024 autour de l’incinérateur d’Ivry-Paris XIII — le plus grand d’Europe — situé en pleine zone urbaine, à proximité de nombreuses écoles.

Leur intervention a mis en lumière plusieurs constats préoccupants. Tout d’abord, les recherches menées sur trois incinérateurs distincts en Europe révèlent qu’aucune usine d’incinération de déchets ne peut être considérée comme « propre ». Même les équipements les plus récents et les technologies les plus avancées contribuent à une augmentation significative de la pollution aux dioxines, aux HAP, aux PFAS et aux métaux lourds, notamment dans l’air et les systèmes de ventilation des établissements scolaires voisins. Des études soulignent également un risque accru de cancers, en particulier de lymphomes non-hodgkiniens, dans les zones proches des incinérateurs. Les PFAS, substances chimiques persistantes, sont notamment associés à des troubles de la thyroïde, des atteintes hépatiques et divers types de cancers.

Les incinérateurs ménagers ne parviennent pas à éliminer les PFAS à leurs températures de fonctionnement habituelles (850–1100 °C) et peuvent même générer de nouveaux PFAS, dont la dangerosité est mal connue. Cette problématique est aggravée par l’évolution de la composition des déchets ménagers, qui incluent désormais des éléments plus dangereux tels que les batteries, les appareils électroniques ou le protoxyde d’azote. Ces matériaux augmentent la fréquence des incidents techniques, comme les explosions, qui entraînent des arrêts d’installation et des rejets non filtrés.

Face à ces constats, le Collectif 3R remet en question la classification des déchets ménagers comme « non dangereux » et appelle à une révision des normes, notamment en ce qui concerne les distances minimales entre les incinérateurs et les zones sensibles telles que les écoles et les habitations.

Enfin, les deux co-présidentes ont souligné que le recours croissant à l’incinération freine les efforts de réduction des déchets en France, contrairement à d’autres pays européens qui privilégient des approches plus durables comme la prévention, le tri et le réemploi.

Des constats partagés et des pistes de solutions concrètes

La table ronde s’est ensuite déroulée autour de plusieurs thématiques : la santé, le principe de précaution et les pollutions industrielles ; puis les trois intervenant·es ont été invité·es à exprimer leur position par rapport à la proposition de moratoire sur l’incinération de Zero Waste France, de ses groupes locaux et du collectif 3R, et à exposer leurs pistes et propositions de mesures face à cet enjeu du développement de l’incinération et de la gestion de déchets.

Le député Philippe Bolo a insisté sur l’augmentation des déchets liée à nos modes de consommation (usage unique, produits jetables, textiles, emballages) pour des systèmes de gestion conçus à une époque où les volumes étaient moindres et sur la multiplication de plastiques difficiles à recycler. Il a rappelé que le taux de recyclage reste très limité (28 % des déchets seulement), obligeant la France à payer une taxe à l’Europe. L’enfouissement doit être évité. L’incinération présente quant à elle de nombreux inconvénients sanitaires, environnementaux et financiers. La meilleure solution n’est pas d’améliorer les incinérateurs, mais de réduire la quantité de déchets produits, en particulier les plastiques, qui finissent soit incinérés, soit enfouis, et rarement recyclés.

Enfin, Philippe Bolo a souligné le coût croissant de la gestion des déchets pour la collectivité (éco-contributions, impôts locaux, TVA, taxes européennes), estimant que ces ressources publiques seraient mieux investies dans l’éducation, la santé ou la recherche. Il a évoqué la nécessité d’agir en amont, par exemple via une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui serait appliquée dès la mise sur le marché des produits, ou une taxe plastique, pour inciter à la réduction et à l’homogénéisation des matériaux. Il a plaidé pour le développement de l’économie circulaire, en insistant sur l’ordre des priorités : d’abord la réduction des déchets, puis la réparation et le réemploi, et enfin le recyclage. Il a pointé les lenteurs dans la prise des décrets d’application et le manque de contrôles qui freinent la mise en œuvre des lois favorables à la réduction des déchets. Il a suggéré d’augmenter la TVA sur les bouteilles en plastique et de la baisser sur le vrac, ainsi que d’introduire une « TVA circulaire » pour rendre le réemploi plus attractif économiquement.

En conclusion, il a appelé à une action politique globale, cohérente et rapide pour sortir du modèle linéaire, réduire la production de déchets à la source et soutenir l’économie circulaire.

Le député René Pilato a, pour sa part, rappelé que la France possède un quart des incinérateurs européens, ce qui en fait un pays surdoté en la matière. Il est revenu sur le fait que les incinérateurs actuels (850 à 1100°C) ne détruisent pas efficacement les PFAS. Selon les experts, il faudrait atteindre 1400°C pour les neutraliser, ce qui n’est pas le cas de la quasi-totalité des installations françaises. Il défend une proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur la construction de nouveaux incinérateur, le temps de faire un état des lieux du parc existant et d’étudier la possibilité de moderniser certains fours pour atteindre les températures requises.

René Pilato a insisté sur la nécessité d’une transition collective vers le zéro déchet en concertation avec les citoyen·es, sur une période de 10, 15 ou 20 ans, estimant qu’il faut planifier la réduction progressive de l’incinération, tout en assurant une gestion transitoire des déchets dangereux (notamment ceux contenant des PFAS). Il a évoqué les pollutions persistantes (mâchefers responsables de la pollution de nappes phréatiques) et la nécessité de tirer les leçons du passé, comme pour l’amiante. Il a lui aussi plaidé pour une approche systémique, intégrant la réduction à la source, la relocalisation de la production ainsi que la taxation au kilomètre des produits, ce qui impliquera une réflexion sur l’emploi dans une économie moins dépendante du jetable. Il a insisté sur l’importance de la transparence des données environnementales sur l’air comme sur l’eau, et sur le droit des citoyen·es à être informé·es des risques et des incidents.

En résumé, il a appelé à stopper l’expansion de l’incinération, à adapter les installations existantes, à planifier la sortie progressive de ce mode de traitement et à engager une politique ambitieuse de réduction des déchets, dans une démarche démocratique et transparente.

Enfin, Manon Havet, adjointe à la maire du 12ᵉ arrondissement de Paris chargée de la transition écologique, des espaces verts et de la condition animale, qui remplaçait au pied levé Sandrine Rousseau retenue à l’Assemblée nationale, a partagé l’expérience du 12ᵉ arrondissement, lequel est particulièrement exposé aux nuisances de l’incinérateur d’Ivry-Paris XIII. Dès 2022, des études ont révélé la contamination des œufs des poulaillers urbains aux dioxines, rendant leur consommation dangereuse. Malgré des alertes répétées et des études de l’ARS confirmant la pollution, aucune action concrète n’a été prise pour en identifier la cause ou protéger les habitants. La maire du 12ᵉ et d’autres élu·es parisien·es ont adressé un courrier à l’ARS pour demander une étude approfondie sur l’impact de l’incinérateur, notamment sur les sols et l’air, et sur les établissements scolaires situés dans le périmètre des retombées des fumées.

En ce qui concerne la réduction des déchets, le 12ᵉ arrondissement a mis en place de nombreuses initiatives : déploiement de bacs de tri (Trilib) pour les biodéchets, composts de quartier, cantines municipales sans plastique (avec plateaux en inox), valorisation des biodéchets des cantines, soutien aux ressourceries et ateliers de réparation, actions de sensibilisation dans les écoles et les quartiers. Ces actions montrent qu’une politique ambitieuse de réduction des déchets est possible à l’échelle locale et bénéfique tant pour l’environnement que pour l’économie.

Sur le plan national, le groupe EELV défend actuellement un amendement qui vise à renforcer la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), car il faut une incitation réelle à trouver des modes alternatifs. Les fonds qui seraient récoltés par la hausse de cette taxe seraient affectés au fonds vert destiné à la transition écologique pour les collectivités locales qui, depuis un an, a drastiquement baissé.

Justice sociale et mobilisation citoyenne

La question de l’incinération est aussi une question de justice sociale : les incinérateurs sont souvent implantés dans les quartiers populaires, exposant les populations les plus vulnérables et les plus précaires à la pollution comme l’a rappelé l’association « Affamons l’incinérateur de Créteil » qui était présente dans la salle.

En conclusion de la table ronde, l’importance de la mobilisation citoyenne et de la coordination entre collectivités pour défendre la santé publique et l’environnement a été soulignée. La transparence, l’accès libre aux données, l’information des publics concernés en cas d’incident sont des revendications majeures pour renforcer la prise de conscience des risques de l’incinération par les décideurs et décideuse.

L’incinération ne doit plus être un alibi pour retarder la transition vers le zéro déchet, surtout que les solutions alternatives existent : réduction à la source, tri, compostage, réemploi, réparation, économie circulaire. Des exemples européens (Berlin, Milan) et français (Besançon) montrent que des politiques volontaristes permettent de réduire drastiquement les tonnages incinérés, et par conséquent de fermer des fours.

Un chemin existe, il ne tient qu’à nous tous, collectivement, élu·es comme citoyen·nes, de tout faire pour que nous puissions le suivre !

Un grand merci à Zero Waste France et au Collectif 3R pour leurs interventions et aux élu·es Manon Havet, Philippe Bolo et René Pilato pour la richesse des échanges !

Pour aller plus loin :

- Rapport « Les promesses tueuses de l’incinération » – Zero Waste France

- Étude de Toxico Watch sur l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine

- Collectif 3R, Affamons l’incinérateur de Créteil

- Pour (re)voir la table ronde :